陈道明确认监制两部新剧。这个消息让很多人觉得值得等待。古二突然公开了秦雯和王家卫的对话录音。这个举动把陈道明重新推进舆论漩涡。七十岁的人还要面对名誉受损的困扰。这种处境确实不太容易。演艺圈的起伏总是来得突然。录音内容引发的讨论持续发酵。陈道明这些年经历的风波不少。这次事件让人想起他过去的遭遇。年纪大了反而要面对更多是非。这个行业就是这样反复无常。新剧的制作还在继续推进。监制的工作需要投入大量精力。现在又得应付额外的舆论压力。秦雯和王家卫的录音成为焦点。具体内容引发了各种解读。古二选择这个时间点公开录音。时机把握得相当微妙。陈道明方面尚未作出正式回应。可能是觉得没有必要解释。也可能是还在准备应对方案。演艺生涯到了这个阶段。很多事情都看得比较淡了。但名誉受损终究是件难受的事。这个年纪本该享受清静。却还要面对这些是是非非。两部新剧的筹备工作照常进行。监制的职责不会因此改变。只是现在的氛围确实不太一样。圈内人对这件事保持沉默。大家都在观望事态发展。这种沉默本身就很说明问题。陈道明在业内的地位稳固。这点风波应该不会造成太大影响。但过程终究是不愉快的。七十岁的人生阅历丰富。应对这种事应该自有分寸。只是重复经历类似遭遇。难免会感到疲惫。新剧的题材和阵容尚未公布。监制的具体工作内容也不明确。现在大家的注意力都在录音事件上。艺术创作反而被忽略了。这个现象值得思考。或许过段时间会有新的进展。现在下结论还为时过早。让时间来证明一切。

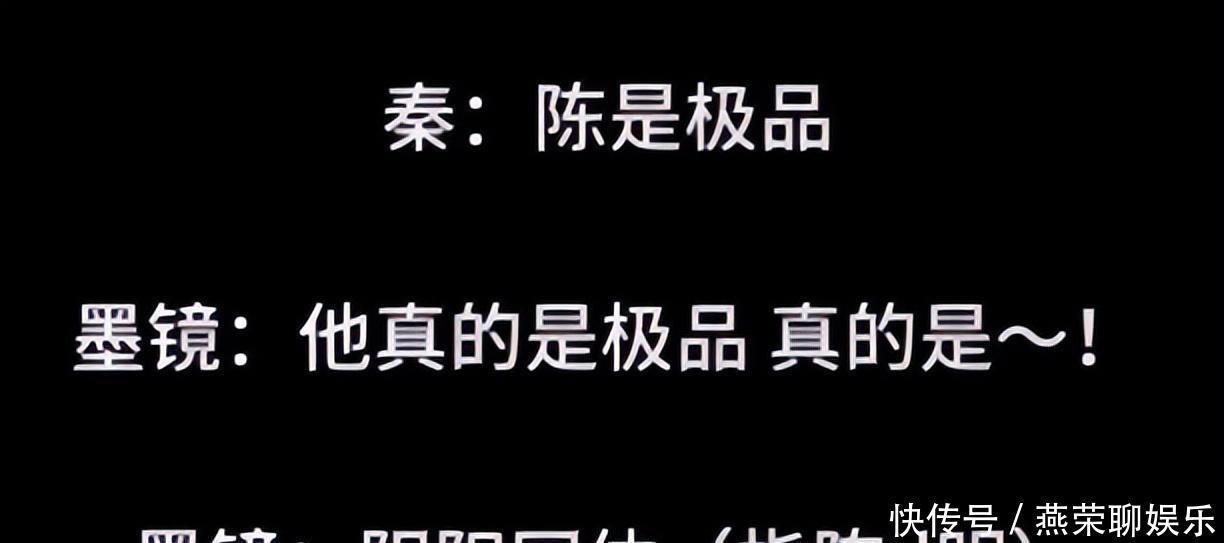

录音里秦雯说陈道明是个极品。王家卫紧接着点头。他用了阴阳同体这个词。这个词带着某种毒性。不对,应该说是某种特质。就像突然打开的潘多拉盒子。这种形容在行业内部不算新鲜。但公开场合确实少见。录音质量很好。每个字都清清楚楚。秦雯的语气很平静。平静得像是在讨论天气。王家卫的附和也很自然。自然得像排练过很多次。这种对话在片场可能天天发生。只是这次被录下来了。被录下来就成了事件。成为事件就要被讨论。讨论往往偏离本意。本意可能很简单。简单到就是一句评价。评价一个演员的特质。特质这个词太温和。不如毒性来得准确。准确又危险的描述。危险又吸引人的组合。组合成这段对话。对话变成录音。录音变成话题。话题最终会消失。消失前被记住的。可能就是那个词。阴阳同体。四个字。说尽了什么。又好像什么都没说。

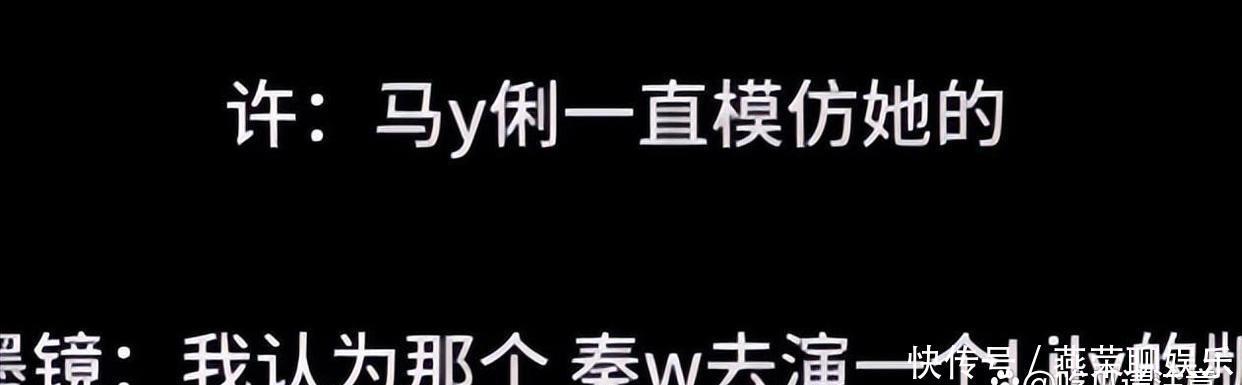

马伊琍在片场重复过秦雯的台词。这件事发生在化妆间外的走廊。当时几个演员正在对词,她突然停下脚步,把编剧三年前的某个句式又念了一遍。声音很轻,像在试穿别人的衣服。影视圈常有这种暗流。演员揣摩角色时,会无意识吸收编剧的语言习惯。秦雯的台词带着特有的都市知识分子腔,马伊琍消化成了更松驰的日常对话。不对,应该说是转化。去年秋天某个凌晨,剪辑师发现两人用了相同的断句节奏。那种在逗号前微妙停顿的呼吸方式,现在想来可能是长期合作的副作用。这种细节观众根本不会注意。但场记本上确实记着,马伊琍至少有三场戏临时调整了语序。她把“我难道不知道吗”改成“我怎么会不知道”,把“终究是错付了”换成“到底还是错付了”。这种修改让台词更接近口语的毛边感。秦雯的剧本像精装书,马伊琍把它翻成了带折角的平装本。影视创作终究是集体记忆的再编织。编剧撒下种子,演员用血肉灌溉,最后长成的树早已超越最初的蓝图。那天监视器前的执行导演突然笑了,他说马伊琍念某句台词时的手势,和秦雯在剧本讨论会上比划的动作几乎一样。可能连她们自己都没发现。

艺人被背后议论这件事,现在几乎成了固定节目。粉丝群体的愤怒早就不是新鲜反应。陈道明因为秦雯的发言成为焦点,这个场景在记忆里出现过不止一次。舆论场的运行规律就是这样,特定组合总能触发固定反应。这次的情况和上次差不多,连讨论的走向都相似。不对,应该说这次的热度维持得更久些。艺人和评论者的关系变得很模式化。秦雯说话的时候应该能预见到后续发展。陈道明这个名字出现在相关讨论里几乎成了必然。整个流程熟练得让人想起工厂的流水线。粉丝的愤怒在这种模式下反而成了固定环节。现在连路人都能预判接下来会发生什么。这种可预测性本身比事件更值得讨论。但没人真的去讨论这个。大家只是按既定的剧本继续演下去。

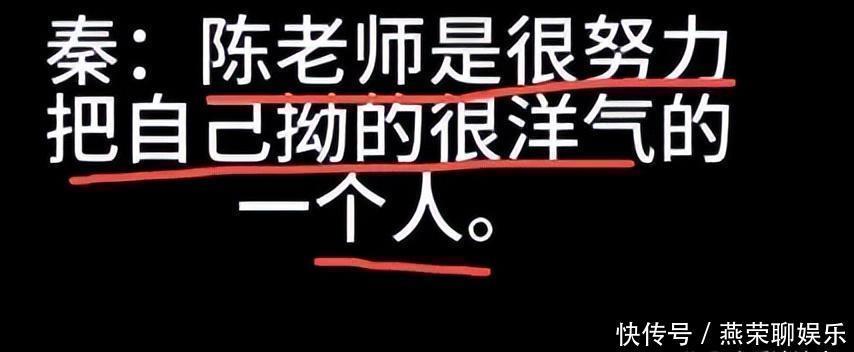

古剑奇谭二那场署名风波闹得挺大。剧组录音被分批抛出来。秦雯在私下场合点评过陈道明。她说这位老师特别擅长营造格调。能把自身捯饬得特别洋气。话里藏着别的意思。大概是指日常生活没那么讲究。这种反差挺常见的。演员在镜头前和镜头后本来就是两种状态。秦雯的吐槽不算尖锐。但放在当时的语境里就很有意思。录音资料现在应该还能找到。不过细节记不太清了。不对,应该说是没必要记太清。影视圈的这些事都这样。热闹几天就过去了。现在谁还提这些。

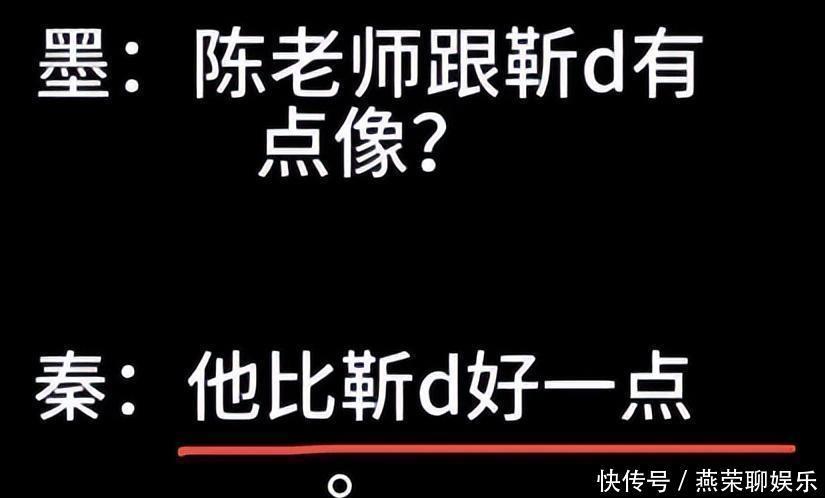

王家卫最近聊起靳东,突然提到陈道明。他说这两人骨子里挺像。编剧秦雯当时在场,她接话说陈道明确实比靳东强一点。但紧接着又补了句两人其实差不多。这话说完现场就冷了。两边都没落着好。有时候评价同行就是这么微妙。你说差一点,其实差很多。你说差不多,又显得前面那句很多余。秦雯可能想打个圆场。结果圆规转太猛,把纸捅破了。演员之间最怕这种比较。特别是当着导演的面。王家卫后来没再继续这个话题。他低头喝了口茶。茶凉得比平时快。

秦雯对着王家卫倒苦水。她说陈道明总劝她多读书。还给她开过几份书单。怪就怪在那些书陈道明自己都没翻过。全是道听途说攒出来的。这人设倒是立得挺稳。至于怎么发现的。录音里她没细说。这种细节往往最见真章。装出来的学问经不起推敲。就像后厨飘出来的油烟味。骗不了天天路过的人。秦雯的嗅觉比想象中敏锐。她可能早就在等这个机会。把积压的不满摊开在王家卫面前。文化人的架子有时候特别沉。扛久了总会露出破绽。陈道明那个书单现在想来挺讽刺。自己没碰过的书敢推荐给别人。这需要点演技。不对,应该说这需要很多演技。秦雯记性不差。她记得那些书名和推荐语之间的断层。记得对方眼神里的闪烁。这些碎片拼在一起就够了。王家卫听着没表态。他大概在琢磨别的事。比如下次该怎么选演员。或者这段录音将来会不会被公开。圈子里这种事不新鲜。但每次被提起还是让人愣神。装博学比真无知更耗神。秦雯最后补了这么一句。然后谈话就转到别处去了。

秦雯那段录音我反复听过三遍。她说完陈道明和靳东,话头突然转向整个北方。这种扫射很突然。录音在八月某个凌晨开始流传。微博服务器承受了那个夏天最密集的访问。不对,应该说是最密集的愤怒。北方网友翻出她早年采访里夸赞北京胡同的片段。南方网友则开始统计她作品里北方演员的比例。有个细节我记得清楚,她说话时背景音里有瓷器碰撞的声响。那种清脆和话语的锋利形成某种对应。舆论发酵的速度超过所有人预期。二十四小时内出现了七种解读版本。有人逐帧分析她的语气停顿。有人制作了南北文化差异的对比图表。这些反应堆叠在一起,构成当代网络舆情的标准样本。现在回头看,那场风波早已超出个人言论的范畴。它变成某种文化坐标的测量仪。测量我们这个时代容忍的边界。以及边界之外的东西。

古二的录音事件让人后背发凉。剧组日常对话被完整记录这件事本身就很可怕。但秦雯的反应更值得玩味。她曾经与陈道明靳东都有过合作。陈道明给过她不少帮助。现在回头看这些事有点意思。不对,应该说特别有意思。那些录音里提到的人和她关系都不浅。知遇之恩这个词用在这里突然变得很沉重。圈子里这种事见得多了。但每次看到还是会在心里咯噔一下。秦雯这个选择让很多人重新打量她。我们总是高估人性的底线。也可能低估了生存压力对人的改变。录音事件还在发酵。后续会怎样谁都说不好。

秦雯从中戏毕业那阵子,编剧的活儿没找上门。陈道明准备转型做监制。这个时间点对两个人都挺关键。后来那部《我们无处安放的青春》筹备期间,陈道明偶然看到秦雯写的东西。也不能说是偶然,应该说那时候圈子里有才华的年轻人本来就不多。发现新人这件事本身就需要眼光。娱乐圈里前辈带后辈的模式,在这两个人身上体现得很典型。一个正在寻找机会的年轻编剧,一个打算开拓新领域的资深演员。这种组合现在想起来还挺有意思。当时的影视圈环境跟现在不太一样。新人出头没那么容易,但机会也比现在更实在。秦雯后来在编剧这条路上走得挺稳。陈道明的监制之路也从此开始。这种关系用现在的眼光看,更像是一种职业上的互相成就。不对,应该说是行业里正常的传承。那时候的剧组氛围,现在很难再看到了。一个细节是,当时选编剧看的是作品本身,不是看谁有名气。陈道明挑中秦雯的时候,她连一部正式播出的作品都没有。这种判断需要点胆量。也需要点运气。两个人的合作就这么开始了。后来的事大家都知道了。

秦雯那时刚入行陈道明坚持要她进组他让这个新人的名字第一次出现在编剧栏剧本的每个细节都要经过她的眼睛这事后来成了他们长期合作的起点不对,应该说是陈道明有意栽培的开始他们总在一起讨论创作我的前半生拍到一半卡住了秦雯直接去找陈道明只有他能解开那个结陈道明确实出手了这事在组里没人再提

陈道明演老卓那会儿,戏服都是自费去日本定制的。这种交情显然超出了普通范畴。秦雯写《流金岁月》剧本时,陈道明就坐在旁边陪她磨台词。一个字一个字地过。

秦雯拿过金鹰奖和白玉兰奖她总在台上感谢陈道明那些画面现在听起来很刺耳录音曝光后事情全变了她台上说的和私下说的完全对不上这种反差让人不太舒服奖项和荣誉突然变得很轻像纸片一样飘在空中那些精心准备的获奖感言现在重听就像另一个剧本观众发现演员始终在戏里只是换了个片场这种事在圈里不算新鲜但每次发生还是让人愣一下不对 应该说每次都能掀起风浪录音里的语气和台上的眼神对不上号那种割裂感特别明显陈道明大概也听过这些录音了不知道他会不会想起某个颁奖夜的掌声现在那些掌声都凉透了像隔夜的茶水人们开始重新翻看她的获奖作品试图找出早就存在的蛛丝马迹其实什么都找不出来演技太好也是种麻烦

秦雯这件事挺有意思她对陈道明说话的方式引起讨论陈道明在圈内地位不用多说被当作恩师的人遭到这般评价很多人开始重新打量秦雯这种打量带着明显的质疑演员行业的师徒关系很传统它建立在尊重的基础上任何越界行为都会引发反应现在这个反应已经出现公众对艺人的要求向来严格人品问题更是敏感区域一旦触及就很难挽回事情发展到这个程度恐怕不是几句解释能解决的圈内人对这类事心知肚明但很少会公开表态毕竟谁都不想引火烧身只能静观其变这个行业就是这样表面光鲜底下暗流涌动

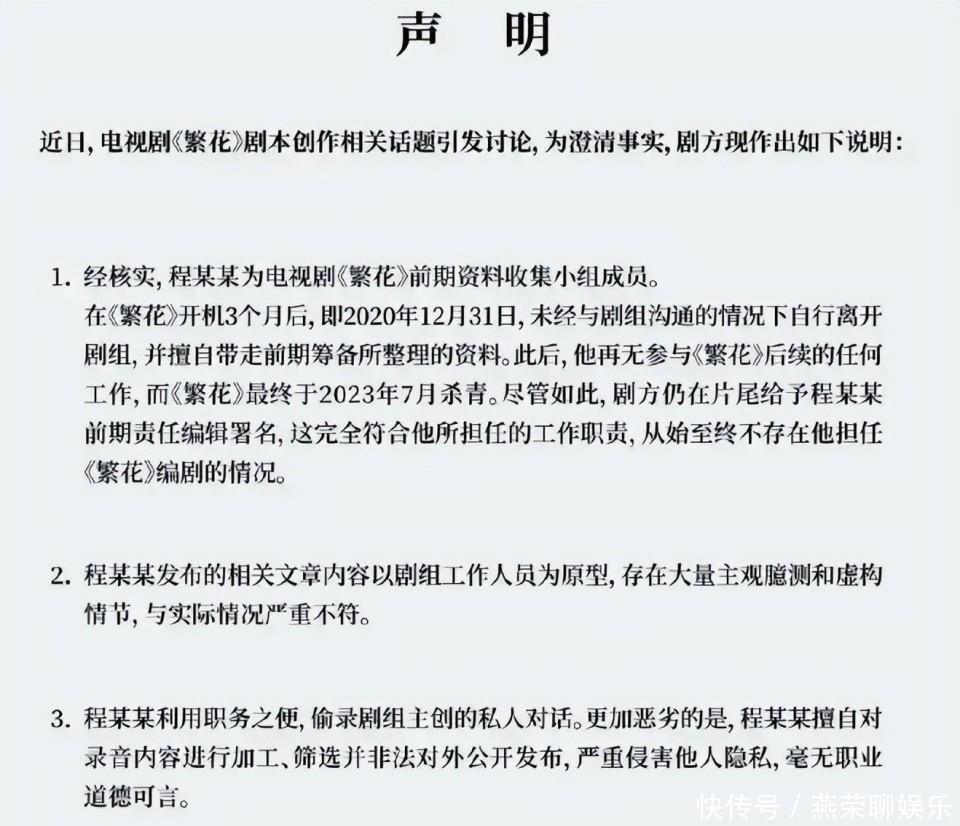

古二决定公开那些录音原因很简单 王家卫的繁花剧组在主要编剧名单里漏掉了他的名字这事搁谁身上都受不了剧中那些让人印象深刻的段落 确实都出自他手秦雯把功劳全拿走了不对 应该说是占有了那些通宵改剧本的夜晚 现在看起来特别讽刺创作团队内部的事 外人永远看不明白但署名权这种事 在编剧圈里从来都是敏感话题古二选择用最直接的方式回应录音里能听到键盘敲击声 还有深夜咖啡馆的背景音这些细节比任何声明都真实影视行业的署名纠纷从来都不新鲜但每次发生时 还是会让人重新审视这个行业的规则

古二在网上撑场面的动作没停过。《繁花》剧组咬定他只是资料整理。证据这东西,拿不出来就是拿不出来。他最后把苦头全咽下去了。

古二重新发声时,声音里带着明显的疲惫感。那是一种熬过漫长黑夜后的沙哑。秦雯早前就以诽谤罪名把他告上法庭。官司打完,他的社交账号彻底消失。所有发布过的内容像被风吹散的沙粒。不对,应该说像被格式化了的硬盘。彻底清空。这个过程里有些细节值得玩味,比如法院传票送达那天下着细雨,他签收时钢笔漏墨在指缝留下了蓝黑色印记。这些琐碎和官司本身无关,但构成了他记忆里的锚点。现在他选择重新开口。这需要不小的勇气。毕竟重新搭建发声渠道就像在废墟上盖房子。每块砖都带着过去的重量。

秦雯那段录音里确实说了陈道明不少。现在七十岁的陈道明在圈里待了这么多年。好作品一部接一部。名声是实打实的。这几句话根本动不了他。好多人还是信他。那种感觉就像看见老房子里的承重墙。表面有些斑驳。但结构依然稳固。录音事件过去有些日子了。具体时间记不太清。可能是去年秋天。不对,应该是今年年初。反正网上讨论了一阵子。现在基本没人提了。陈道明最近那部讲外交官的戏。里面有个系领带的细节。他反复练了十几遍。这种习惯保持了几十年。秦雯说的那些话。在这样的事实面前显得特别轻。观众心里都有杆秤。时间越长越明白。什么是真功夫。什么是过眼云烟。

古二放出来的录音带里藏着更多名字陈道明只是浮在水面的那个秦雯在聊天时提到流金岁月的拍摄现场她团队的写手把原著里蒋南孙的台词挪给了朱锁锁这事后来被刘诗诗知道了她演的蒋南孙去找秦雯要解释结果被怼了回去具体怎么怼的录音里没细说但能听出秦雯当时的火气剧本创作行当里这种操作不算新鲜只不过这次被录下来了演员和编剧的关系从来都很微妙现在被摆到台面上倒成了行业缩影

演员争取权益天经地义刘诗诗的遭遇让观众心生怜爱这种情绪很真实唐嫣面临的情况更复杂些王家卫在录音里用了个特别的词形容她他说唐嫣有点装这个评价来得突然导演还特意交代古二和唐嫣提前到场准备工作要做得充分不对 应该说是非常充分剧场里的时间总是比现实走得快等的人永远在看表

王家卫最近夸唐嫣的方式有点特别。他说唐嫣在片场特别会装。这个词用得让人愣了下。后来有人帮忙解释,导演本意是夸她敬业。唐嫣拍戏总是提前到现场,准备工作做得足。这种职业态度在业内确实难得。但用装来形容守时的演员,总让人觉得哪里不对劲。不对,应该说这个说法本身就很别扭。准时到场明明是基本职业素养。现在却成了需要特别表扬的美德。更别说还用了个容易误解的词。我记得有次探班朋友剧组,凌晨三点化妆间就亮着灯。场务说主演已经在里面读本子了。那时候整个影视城都还在睡觉。这种细节很少有人注意。观众最后只看到成片里的表演。唐嫣这件事让人想起更早时候的剧组规矩。老导演们常说戏比天大。现在听起来像上个世纪的事。用装来形容认真工作的人。可能导演觉得这样说话很俏皮。但在旁人听来完全不是这个味道。职业精神就是职业精神。没必要包装成别的什么东西。

录音事件过去这些天,相关人士集体保持沉默。秦雯和王家卫那边,大概还没想好措辞。陈道明和刘诗诗压根没打算接话。这种冷处理挺有意思。不对,应该说这种态度本身就很能说明问题。在娱乐圈,有时候不回应就是最明确的回应。记得去年某个颁奖礼后台,陈道明被记者围堵时也只是摆摆手。他那个动作和现在的情况莫名重合。刘诗诗的团队向来如此。他们有一套自己的应对机制。这套机制运行多年,很少失灵。秦雯作为编剧,处境可能更复杂些。她要考虑的可不只是当下这波舆论。王家卫的墨镜都快成固定意象了。现在这局面,倒像是他某部电影里的长镜头。所有人都在画面里,但谁都不先开口。时间在这沉默中变得具体可感。这种具体感让人不太舒服。就像等待另一只鞋落地。但那只鞋始终悬着。悬而未决成了现阶段的主旋律。

这场闹剧最终指向的真相比表面争执深刻得多。古二这类创作者现在该明白了。创作过程中每个阶段都要留下痕迹。你的作品可能在你转身的瞬间就换了主人。不对,应该说必然会被盯上。这种事我见过太多。电脑里存着分镜草图算什么证据。你得把创作过程撕成碎片撒在互联网的每个角落。邮件往来和聊天记录比成片更有说服力。我突然想起去年在剪辑室见过的场景。导演坚持要把每版修改备注都写在文件名里。当时觉得多余现在想来真是先知。原始素材和成品同等重要。这句话得再说一遍。在数字时代所谓版权就是你能拿出多少创作时的废料。

剧组里那些亲热合影都是演给外人看的摄影机一关 演员和工作人员立刻变成两拨人某次夜戏拍到凌晨三点 主演的房车就停在二十米外整个组都在吹冷风 他躲在车里刷手机这种场面见多了 你会觉得片场的温情像个劣质道具表面光鲜罢了灯光师老张有次说漏嘴 讲某个顶流女星从不正眼看幕后人员她的团队会提前划出活动区域 用警戒线把工作人员隔开不对 不完全是隔离 更像动物园的参观通道有场需要淋雨的戏 她让替身反复拍了大半夜自己最后出来补了两个特写收工时却发通稿说敬业这类事情每个剧组都在发生就像后台堆着的器材箱 业内人都见过 但从不搬到台前影视城附近有家火锅店 老板记得很多明星的怪癖有人要求包间里摆满特定牌子的矿泉水不为喝 就为看着气派这种细节比通稿里的完美人设真实得多去年有部古装剧 美术组花了三个月搭主场景主演进组第一天就抱怨影棚太远后来他发微博感谢团队 配图是p过的合影照片边缘还能看到被裁掉的场务行业里混久了 你会发现真心实意成了稀缺品不是没有好演员 只是装模作样的人更容易拿到资源这行该清清场了把位置留给真正尊重戏的人

盛达优配官网-线上股票配资-配资论坛网-配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:合法配资平台排名短短几分钟苹果账户就被盗刷上千元

- 下一篇:没有了